人と自然、アートが交差する。金津創作の森

福井県あわら市宮谷57-2-19 TEL. 0776-73-7800 FAX. 0776-73-7805

開館時間/10:00~17:00 休館日/月曜日(祝日開館・翌平日休館)・年末年始

- 平成30年度以降はこちら

- 平成29年度(2017年~2018年)

- 平成28年度(2016年~2017年)

- 平成27年度(2015年~2016年)

- 平成26年度(2014年~2015年)

- 平成25年度(2013年~2014年)

- 平成24年度(2012年~2013年)

- 平成23年度(2011年~2012年)

- 平成22年度(2010年~2011年)

- 平成21年度(2009年~2010年)

- 平成20年度(2008年~2009年)

- 平成19年度(2007年~2008年)

- 平成18年度(2006年~2007年)

- 平成17年度(2005年~2006年)

- 平成16年度(2004年~2005年)

- 平成15年度(2003年~2004年)

- 平成14年度(2002年~2003年)

- 平成13年度(2001年~2002年)

- 平成12年度(2000年~2001年)

- 平成11年度(1999年~2000年)

風神雷神 志田弥広(1989年)

|

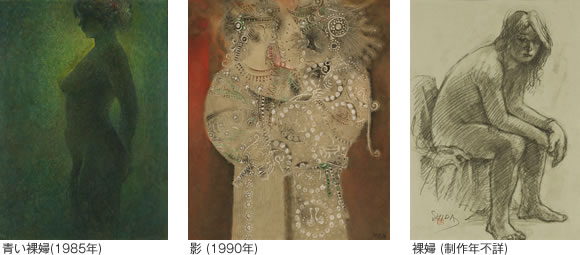

福井県あわら市(旧金津町)椚に生まれ、生涯にわたって福井県を拠点に画家としての活動を続けた志田弥広(1929-2008)。高校の美術教師として教鞭をとる傍ら、地元の文化財保護や金津創作の森の設立から整備事業に携わるなど、地域の文化・芸術振興にも寄与しました。

志田は、1952年に金沢美術工芸大学日本画科を卒業するも、当時の前衛美術運動に刺激され、1950年代は抽象画の制作に熱中します。しかし、思いつきを競うように描く自身の抽象画に疑問を抱き、1960年代〜80年代は、デッサンの基本である裸婦像の制作に力を入れます。柔らかさや力強さといった女性美を絵筆で表現する上で、線による描写の大切さをあらためて実感した志田の画風は、具象画で花開き、1980年代以降、拓画 (注) や墨絵といった作品でもその才能を発揮していきます。晩年は絵の題材も多岐にわたり、好きだった鬼を描いたユニークな作品の他、中国の故事や禅画、インドの仏教美術をモチーフとした作品も熱心に描きました。

本展では、裸婦をはじめとした「女性像」、「拓画」、「墨絵」を中心に約100点を紹介し、多種多様な作品を残した志田弥広の画家としての足跡をたどります。若年から晩年までの作品を御覧いただくことで、作家の多面的な魅力を感じとっていただければ幸いです。

(注)

ベニヤ板に下絵した後、彫刻刀を使って彫り、そこへタンポ(拓包)を使って彩色していく絵画。拓本をヒントに志田弥広が編み出した独自の技法。

自画像 (1984年)

志田弥広 (しだ・みつひろ) 経歴

| 1929年 | 福井県あわら市(旧金津町)椚に生まれる。 |

| 1952年 | 金沢市立美術工芸大学日本画科卒業。 |

| 1953年 | 猪熊弦一郎に師事。 |

| 1955年 | 第19回新制作展(東京都美術館)に入選、以後6回連続入選。 |

| 1958年 | 第1回個展(東京・銀座、サトウ画廊)以後、金沢・福井等で10数回の個展を開催。 |

| 1973年 | 金津町文化財保護委員を委嘱される。 |

| 1982年 | 福井県文化協会絵画造形部門理事に就任。 |

| 1988年 | 作品集を出版。 |

| 1990年 | 志田弥広デッサン展(だるまや西武画廊)を開催。 福井県立藤島高等学校を定年退職。 |

| 1992年 | 志田弥広展(みくに龍翔館)開催。 |

| 1996年 | 郷土の作家たち展(福井県立美術館)に33点を出品。 |

| 1999年 | (財)金津創作の森財団理事に就任。 |

| 2001年 | 第一結集」・「求法西天(玄奘)」<拓画>が福井県立美術館の所蔵品となる。 |

| 2004年 | 福井県 文化功労賞受賞。 |

| 2006年 | 文化庁 文部科学大臣賞受賞。 |

| 2007年 | 文部科学省 秋の殊勲 瑞宝双光章受賞。 |

| 2008年 | 5月15日急逝(享年78歳) |

| 関連イベント |

ギャラリートーク志田氏と親交の深かった松村忠祀氏(大湊神社宮司)をお迎えし、生前のエピソードも交えながら作品についてお話いただきます。 教順寺所蔵志田弥広作品展■会場:教順寺(あわら市市姫2-12-20) |

| 主 催 | (財)金津創作の森財団 |

| 共 催 | あわら市、あわら市教育委員会 |

| 協 賛 | (財)げんでんふれあい福井財団 |

| 協 力 | 武生ルネサンス |

| 後 援 | 福井県教育委員会、(財)福井県文化振興事業団、福井新聞社、FBC福井放送、福井テレビ、福井ケーブルテレビ・さかいケーブルテレビ、FM福井、あわら市観光協会、越前加賀みずといで湯の文化連邦推進協議会、月刊URALA編集室 |

| お問合せ先 | (財)金津創作の森財団 事務局 担当 / 柳川 〒919-0806 あわら市宮谷57-2-19 TEL.0776-73-7800 FAX.0776-73-7805 |